「サボテン=トゲ=防御」と思われがちですが、実はそのトゲにはもう一つの役割があることをご存知ですか?

一部のサボテンは、空気中の“霧”や“露”を効率よく集めるために、特殊な形状のトゲを発達させています。

乾燥地という極限環境を生き抜くためのこの知恵は、まさに“自然界のサバイバルテクノロジー”。

今回は、サボテンのトゲが担う「ミストキャッチャー」としての役割に迫ります。

トゲの進化は“水を集める装置”でもあった

乾燥した砂漠地帯では、降雨は非常に稀。

しかし、空気中には微量ながら霧や露といった水分が存在します。

サボテンの中には、この霧を「空からの贈り物」として活かす種が存在し、トゲの形や配置を工夫して水分を集めるシステムを構築しているのです。

主な役割は以下の通り

- 水分を凝結させる表面構造:トゲの先端に向かって細くなる形状や微細な溝は、空気中の霧粒を引き寄せ、凝結させるのに適しています。

- 水滴を根元に導く導管機能:トゲに沿って水滴が転がるように設計されており、自然と株元へと流れ落ちます。

- 夜間や朝方に活躍:気温が下がる夜明け前後、空気中の水分が飽和して霧が発生しやすくなる時間帯に、このトゲが真価を発揮します。

実例:ミストキャッチャーとしてのサボテン種

▼ Opuntia microdasys(バニーカクタス)

微細な毛のようなトゲ(グロキディア)を持ち、表面積が広く、霧の集水に優れる。

▼ Cylindropuntia fulgida(ジャンピング・チョヤ)

複雑に絡み合うトゲ構造が霧の粒を絡め取り、水滴として株元に落とす。

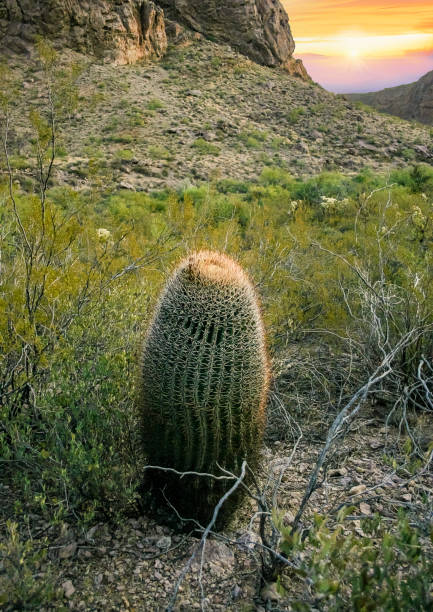

▼ Ferocactus wislizeni(魚鉤サボテン)

太く湾曲したトゲの溝が、まるで水路のように働くことが観察されています。

科学的な仕組み:トゲの構造が“集水効率”を決める

近年の研究では、サボテンのトゲには以下のような集水メカニズムがあると分かってきました。

| 要素 | 働き |

|---|---|

| 表面の微細構造 | 水分子を吸着・凝結しやすくする |

| 放射状に広がる配置 | 周囲から霧を効率よく集める |

| 先細り形状(先端に凸曲率) | “ラプラス圧”の違いにより、霧粒が先端に集まりやすい |

| 毛細管現象 | トゲの溝を伝って水滴が移動する |

トゲの雑学:サボテン以外にもミストキャッチャーが?

実は、ナミブ砂漠の甲虫(フォグビートル)やティラピアの鱗なども、同様の集水構造を持っています。

自然界にはこの“ミストキャッチャー”機能が多数存在し、サボテンのトゲもそのひとつというわけです。

つまり、トゲはただの防具ではなく、自然界の機能美の結晶といえます。

まとめ:トゲは“守る”だけでなく、“集める”ためにある

サボテンのトゲは、単なる防御機能ではなく、水という貴重な資源を集める高度な装置でもあります。

この知恵は、極限環境で生きる植物の進化の結晶であり、私たちが植物を育てるうえでも、多くのヒントを与えてくれるはずです。

コメント